意见领袖 | 张涛

当前,积极推动消费增长是至关重要的宏观经济策略,而且政策支持力度不断加强,成效显著。继去年投入1500亿特别国债资金以扶持消费品更新换代之后,今年再度追加3000亿特别国债资金,以进一步增强和扩大支持范围。在今年前五个月内,我国社会消费品零售总额达到了20.32万亿元,这一数字比去年同期增长了5%。在这其中,商品零售总额为18.04万亿元,同比增长了5.1%。

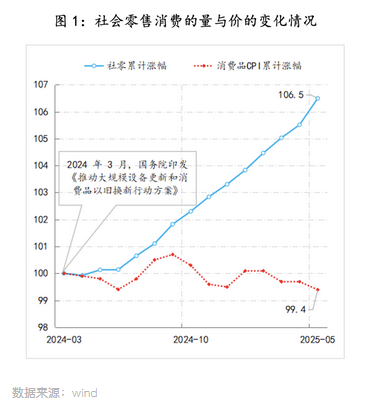

自去年3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式发布并开始执行以来,到今年5月为止,在这14个月的时间里,我国社会零售总额实现了6.5%的累计增长,然而,这一增速并未能跟上全社会零售消费规模的持续稳定提升,而低物价的状况也尚未出现显著的改善。以2024年3月的数据作为基准,到了今年5月,我国消费者价格指数(CPI)中消费品价格的累计涨幅已经达到了-0.6%。依据国家统计局的说明——在目前CPI的计算过程中,对于政府推行的以旧换新商品,仍采用其原始价格进行统计。换句话说,政府持续推行的消费刺激措施,尚未在消费端形成价格和销量双升的局面。

从市场供求的逻辑推演上,推动消费主要包括两种模式:

商家为了争取更多订单而采取降低售价的策略,这通常被称为“薄利多销”,然而这种做法往往会导致市场竞争无序化。商家可能会采取“价格战”的手段,意图将竞争对手完全驱逐出市场,从而陷入一种不健康的、恶性竞争的“内卷”状态。在此模式中,商家若下调价格,只会导致供给曲线向右移动(S至S’),却不能激发出新的需求(需求曲线D保持不变),反而会不断加深消费者对低物价的预期(P至P’),从而陷入一个恶性循环。

商家在获取订单时更倾向于依赖创新而非价格竞争。他们通过产品创新,催生新的需求,导致需求曲线向右移动(D变为D'),进而商家对盈利的预期得到提升,从而增加投资(供给曲线从S向右移动至S'),最终实现消费价格和数量的双重增长(P变为P'),推动经济进入良性循环。

毫无异议,模式2实为真正的消费拉动——商家响应需求之提升,选择加大投资而非降价清仓,待商家盈利预期向好,方有可能扩充就业,提升员工薪资,进而扩大生产规模;随着收入预期提升,居民对低物价的预期也将逐渐改变,从而开始提升即期消费,推动经济步入良性循环。

显而易见,要激发消费活力,核心在于改变人们的预期。为此,我们不仅要在现有政策成效的基础上加以巩固,还需丰富政策的深层内容,并适时调整政策的核心导向。在供给方面,我们需首先避免“内卷”现象的僵化,同时更要确保企业拥有充沛的精力和实力,投身于真正具有成效的创新活动,并开拓新的市场领域;而在消费端,我们必须想方设法改变消费者对低物价的预期,尤其是要迅速改变持续减弱的收入增长和财富增值的预期。

作者系经济学博士,目前供职于我国建设银行金融市场部,本专栏所发表观点与作者所在机构立场无直接关联。