意见领袖 | 薛洪言

2025年6月,青岛国信发展集团对外公布计划增购青岛银行股份,目标持股比例达到19.99%。一旦获得批准,该公司将跃升为青岛银行的第三大股东。与此同时,泸州银行也发布了消息,计划向包括泸州老窖在内的现有股东定向增发最多10亿股的H股。这并非个别现象——无论是佛山两家国有企业共同夺得南海农商行接近一亿元的股权,还是保定国资联合体持有保定银行股份超过40%,抑或是廊坊控股晋升为廊坊银行的最大股东,地方国有资本正以前所未有的强度涌入中小型银行的股权市场。

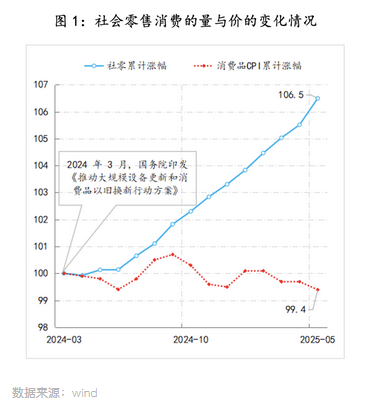

在密集的资本运作背后,中小银行正面临资本充足率不断下降的严峻挑战。截至2025年第一季度末,城市商业银行和农村商业银行的资本充足率分别只有12.44%和12.96%,这一比例明显低于商业银行整体的15.28%,而且一些机构的资本充足率已接近监管的警戒线。

资本渴望与政策助力相交织,由此引发了一场以地方政府为主导的金融资源重新分配的潮流,该潮流迅速在全国范围内蔓延开来。

地方国资“入股潮”

自2025年年初起,地方国有资本对中小型银行的增资行为急剧上升,相关案例已在全国多个省份广泛出现。

不完全统计显示,今年至今,全国已有超过10家城市商业银行以及众多农村商业银行受到地方国有资本的增加持股,交易额高达近百亿元,这一数字相较于2024年同期有显著提升。在东部地区,如河北、山东、江苏等省份,以及四川、湖北等中西部省份,增持活动尤为频繁。在这些地区,资产规模介于500亿至2000亿元之间的地方银行成为了增持的主要对象。

在增持方式方面,既有通过二级市场直接购入股权的“突击式”增持行为,例如某省会城市金控平台在4月份采用集中竞价的方式,增持了本地城商行近2%的股权;也有通过协议受让其他股东股份的“战略式”接盘,比如某央企股东因“退金令”退出某农商行之际,地方国资以评估价1.2倍购得了超过3%的股权;此外,还有参与定向增发的“深度绑定”策略,在1月份完成的50亿元定向增发中,地方国资的认购比例高达近90%。

这些举措共同揭示了这样一个趋势:地方国有资本正在从单纯的“财务投资者”角色向“战略控股方”的角色转变。根据数据统计,到2024年,至少有五家城市商业银行(例如保定银行、天府银行等)通过国有资本的增持实现了向国有控股银行的转型,这一数量显著超过了以往年份。2025年的最新统计资料表明,地方国有资本投资于中小型银行的势头不断加强,预计全年的交易总额有望超过400亿元人民币,这一举措已成为缓解地区金融风险和改善金融资源分配的关键途径。

地方国资为何在此时密集出手?

主要推动力来自于中小银行对资本补充的迫切需求。截至2025年第一季度末,城市商业银行和农村商业银行的资本充足率分别达到了12.44%和12.96%,这一比例明显低于商业银行整体的15.28%,其中一些银行的资本充足率已接近监管规定的最低标准。以该银行为例,截至2024年年底,其核心一级资本充足率急剧下降至大约8%,若不迅速补充资本,可能会遭遇分红受限、业务扩张暂停等监管方面的约束。

中小银行面临的资本压力主要源于其内源融资能力的不足和外源融资渠道的不畅,特别是在不良资产迅速暴露带来的冲击下,面临核销压力,资本充足率下降的压力尤为显著。对于众多中小银行而言,资本补充已不再是可选择的行为,而是维持生存的必要举措。

政策推动构成第二重推力。会议一方面强调了2023年中央经济工作会议对地方政府在风险处置方面责任的具体落实,同时提出了要综合解决房地产、地方债务以及中小金融机构等领域的风险问题;另一方面,在2023年6月,国务院国资委出台了《国有企业参股管理暂行办法》,其中明确规定中央企业需严格控制非主营业务的投资,并需退出那些与国有企业职责严重不符、缺乏竞争优势且风险较高的参股项目。2024年6月,我国对中央企业提出了更具体的要求,严格限制其非主营业务领域的金融投资行为,并加快处理那些与核心业务关联度低、潜在风险较高的金融股权投资,这一举措被形象地称为“退金令”。

在此情形下,众多央企纷纷出售其持有的地方银行股份,地方国有资本趁势成为主要的接手方,这不仅能够防止股权过于分散所导致的经营管理上的混乱,还能通过掌握控股权来增强对当地金融资源的整体调控能力。

更深层次的逻辑在于地方经济与金融之间的相互依存关系。中小银行充当着区域经济的“微循环系统”,而城市商业银行和农村商业银行,尽管仅占银行业资产总量的约30%,却提供了约39%的小微企业信贷服务。地方国资的增持使得银行与地方政府的合作更为紧密,具体表现在:银行在项目对接方面能够更迅速地获取关于地方重点基础设施建设、产业升级等项目的相关信息;在风险共担方面,地方政府能够通过财政存款、专项债资金的注入等方式,为银行提供信用上的隐性担保;而在资源整合方面,国资的背景有利于促进银行与地方国有企业、产业链核心企业的合作,并进一步拓展供应链金融等创新业务。

这场由地方国有资本主导的“增持潮”不仅是对中小银行资本补充的一种紧急措施,而且也映射出了我国金融体系在深化改革和预防区域风险方面所蕴含的深刻逻辑。

效应显现与多重挑战并存

地方国有资本的增加投入向市场展示了清晰的“政策支持”意图。在过去的三年里,由于经济走势下滑以及某些小型银行的风险事件,市场对区域银行的投资信心曾一度陷入低谷——自2024年起,中小银行股权在产权交易所的拍卖屡屡流拍,且部分银行的市净率(PB)持续低于0.5倍。

自今年起,随着地方国有资本增持信息的公布,涉事银行的股票普遍呈现上涨态势(例如青岛银行年内涨幅已超过30%),这一现象凸显了投资者对“地方政府担保”的信任。这种信心的恢复不仅减轻了市场对中小银行资产质量的疑虑,同时也间接地减少了这些银行在未来的融资成本。

中小银行通过增持不仅实现了资本的增强,还显著提高了其治理水平。在此之前,不少中小银行由于股权分布较为广泛,普遍面临着“内部人操控”或“股东过度干预”的现象,这些问题使得关键的经营决策过程变得繁杂低效,有时甚至导致决策久拖不决或出现偏差。引入国有资本控股之后,核心股东方派遣了拥有深厚金融背景的专业董事,并对董事会成员结构进行了优化,同时改进了决策机制,这有望极大地规范银行的决策流程,增强决策的科学性和执行效率,进而为银行的稳健经营奠定坚实基础。

更显著的效应体现在区域金融合作的加强。在国资控股的情况下,银行在战略布局上能够更加紧密、更加深入地与地方经济整体发展相结合,积极与政府主导的关键项目和产业规划相衔接。这种协同作用不仅限于提供信贷资金支持,而且扩展到了对地方政策方向的精确掌握、对政策资源的有效接收与整合,以及在重大项目信息获取、风险评估、实施落地等关键步骤中实现深度的项目对接。这种全面而深入的整合,将显著增强银行服务地方经济的质量和效率,以及其可持续性。

值得注意的是,国资增持并非能够解决所有问题,中小银行在补充资本方面仍旧遭遇结构性难题,而且它们的长期发展依旧面临众多挑战。

估值依然处于低位,市场信心缺失的恶性循环尚未被打破,尽管国有资本增持行为暂时稳定了股价,然而部分银行由于不良贷款比率居高不下、盈利模式单一,市场对其长期价值依然持有疑虑,股权流拍的情况并未得到根本性的改变。其次,市场化资本的补充途径遭遇了阻碍。在IPO领域,近三年来仅有两家中小银行成功登陆市场(一家在A股,一家在港股),自2022年1月兰州银行上市以来,A股市场已经没有银行实现上市,连续三年毫无收获,而且已经排队的银行也出现了大量撤回的情况;在发债方面,由于中小银行的评级大多在AA+以下,它们发行的永续债利率成本比国有大型银行高出0.5至1个百分点,而且认购者主要是地方国有资本背景的机构,市场化程度较低。根本性的难题在于内部动力的不足——一些中小银行仍旧依赖着“息差”盈利的旧有模式,数字化转型进展缓慢,无法有效满足小微企业对“短期、频繁、快速”融资的需求,其盈利能力也在不断减弱。

除此之外,国资的领导地位可能带来“治理结构再失衡”的隐患。一旦地方政府对银行运营过度插手,迫使它们向低效率的国有企业或政绩工程发放贷款,可能会引起不良贷款的反弹;而如果行政考核取代了市场化的激励机制(例如强制规定小微企业贷款的增长速度),可能会损害银行在风险定价方面的能力。在处理“国资掌控”与“商业自主”之间的关系时,地方政府展现出了治理的智慧——当前,一些地区已经开始尝试“监管资本而非经营”的模式,他们通过派遣独立董事、设立风险共担基金等手段,既确保了国有资本的影响力,又保障了银行的市场化运营。

从输血到造血的蜕变

地方国有资本大量增资中小型银行,成为当前金融领域实现稳定增长和风险防范的不可或缺之举。此举不仅减轻了中小银行的资本负担,还巩固了地方金融的稳定性,同时亦为银政合作共同扶持实体经济发展搭建了新的合作平台。

我们必须深刻理解,增持只是解决了表面问题,并非根本之策——若中小银行欲实现持续稳定的发展,还需在以下三个方面取得突破:首先,需培养自身的增长动力,通过数字化转型和深耕区域市场,构建“小而精”的特色业务模式;其次,要拓宽市场化融资渠道,积极尝试转股型资本债券、资产证券化等新型融资方式;最后,通过优化治理架构、突出区域特色、加强资产质量,重新赢得投资者的信任。

展望未来,处于金融改革的重要时点,这股“增持热潮”不仅彰显了地方国有资本的责任与担当,同时也映射出我国金融体系的强大韧性。随着地方国有资本与中小银行在“资本注入”过程中实现“机制创新”,以及区域金融稳定与经济增长之间形成良性互动,我国的金融“微循环”将更加充满生机,为经济的高质量发展提供更加强大的动力。

(本文作者介绍:星图金融研究院副院长,硕士生导师。)