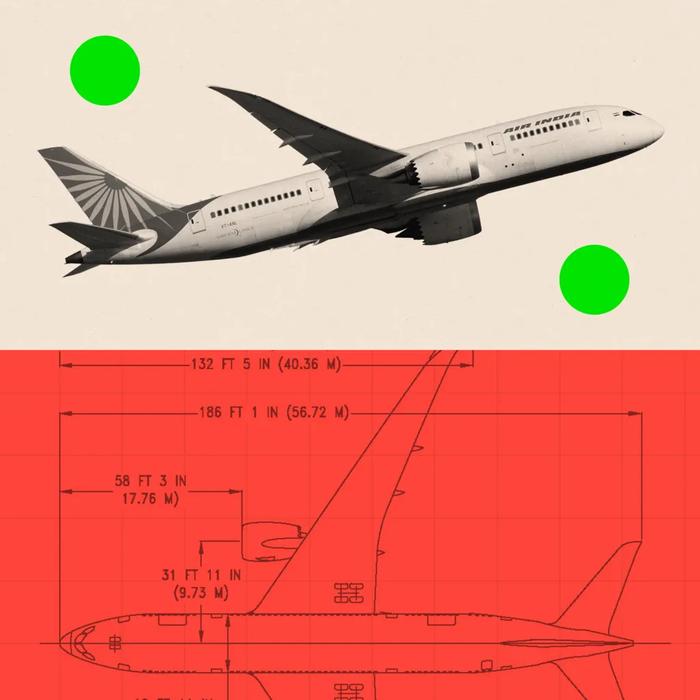

印度航空发生空难,造成274人不幸丧生;涉事机型为波音公司创新力强且广受欢迎的飞机之一。在此之前,该型号飞机一直享有极高的安全声誉。

目前我们尚不了解该航班为何在起飞后短短30秒内便发生坠毁。调查人员已经收集到了飞行记录仪的相关数据,并正全力以赴地探究事故原因。这一事件使得涉事机型,即第一代具有革命性节油技术的787梦想客机,成为了公众关注的中心。

在此次事件发生之前,波音787系列飞机已经平稳运行了将近十五个春秋,未曾遭遇过任何严重的事故,也未曾有过人员伤亡的记录。根据波音公司的统计资料,在这段时间里,该型号飞机的乘客累计超过了十亿人次。现如今,全球范围内投入使用的787飞机数量已经超过了1100架。

然而,该型号的飞机却持续面临着诸多质量控制的难题。那些曾经参与生产的举报者屡次对生产规范提出疑问。部分人士指责企业默许存在潜在安全隐患的飞机进入运营——对此,波音公司始终坚持否认。

音速巡航者与9/11的影响

2009年12月的一个清晨,气温较低,一架全新的客机在西雅图佩恩机场的跑道上缓缓驶过,随后在一片欢呼声中,它加速冲入了笼罩着阴霾的天空。这次的首航仪式,不仅象征着历时多年的研发工作画上了圆满的句号,也见证了数十亿美元投资的硕果累累。

21世纪初,油价急剧上升的时期,787的构想应运而生。航空历史学家谢伊·奥克利这样阐述:“在90年代末,波音公司正致力于一个名为‘音速巡航者’的设计项目。”这款飞机最初的设计理念是运用先进材料和尖端技术,旨在以接近音速的速度搭载250名乘客,其核心目标是缩短飞行时间,而非节省燃油。

奥克利指出,9/11事件对全球航空业造成了巨大影响,航空公司普遍认为,他们迫切需要的是一款史上最为节能和经济的远程客机。他们期望这款飞机能够维持音速巡航者的载客能力,同时摒弃高速飞行的特性。因此,波音公司放弃了原有的设计方案,转而着手研发787型飞机。这一转变不仅为航空公司带来了全新的运营模式,即不再依赖枢纽机场进行大型客机的中转,而是采用更小型的飞机直接连接中小城市。

空客超级巨无霸 vs 波音节油战略

波音的对手空客选择了截然不同的策略,致力于打造适用于全球最繁忙枢纽机场航线的A380超级巨无霸。然而,事后的结果揭示了波音策略的远见——A380由于耗油量过高,仅生产了251架便在2021年宣布停产。

航空分析师理查德·阿布拉菲亚曾言:“空客坚信未来航空运输将主要依托大型枢纽进行中转,而波音则坚信点对点直飞模式将成为主流——然而,事实最终证明波音的判断更为准确。”

787型飞机具有划时代的意义:它是首款大量使用碳纤维等复合材料而非传统铝材构建的商用飞机,并配备了领先的空气动力学设计以降低空气阻力,搭载了通用电气和罗尔斯·罗伊斯公司的高效能现代发动机,同时用更轻的电气系统替换了众多机械和气动系统。波音公司声称,这些创新使得787型飞机的能效比上一代的767型飞机提升了20%,并且其噪音影响范围缩小了60%。

紧急迫降与机上火灾

该型号飞机投入使用不久便遭遇了重大故障。2013年1月,波士顿洛根国际机场内一架787型飞机的锂电池发生起火事件;紧接着,仅仅一周之后,另一架787型飞机在日本国内航线上因电池过热而不得不紧急降落。这一连串事件导致全球787机队被迫停飞数月,波音公司这才提出了相应的解决方案。

日常运营逐渐步入正轨,然而生产过程中仍频现问题。分析人士指出,这其中的部分原因是波音公司选择在距离西雅图总部超过2000英里的南卡罗来纳州北查尔斯顿建立新的组装线。阿布拉菲亚强调:“我们面临着严重的发展难题,尤其是首次在普吉特海湾地区以外设立生产线所带来的生产挑战。”

举报人的破坏性指控

2019年,波音公司揭露了首个影响机身部件组装的制造瑕疵。紧接着,调查过程中又陆续发现了更多问题。这一系列问题导致了交付工作的严重延误,从2021年5月至2022年7月,交付活动完全暂停。到了第二年,该活动再次被迫暂停。

但针对该项目的最具破坏性的指责主要来自公司现职及过往员工。已故的约翰·巴尼特,曾是南卡罗来纳州787工厂的质量控制部门经理,他揭露了为了追求产量而带来的严重安全隐患。2019年,他向BBC透露,工人们并未严格遵守零部件的追踪流程,甚至有故意将不合格的零件安装到废料箱中的行为。此外,他还指出,存在缺陷的紧固件会生成金属碎片,这些碎片会堆积在布满线路的甲板下方。

美国联邦航空管理局(FAA)在调查结束后,确认了部分指控的真实性。他们发现,至少有53个“不合格”的零件已经消失,并且在多架飞机的甲板下方发现了金属碎片。波音公司表示,他们已经重新设计了相关的部件,并且已经“完全解决了FAA关于零件可追溯性的问题”。

巴尼特在世时曾忧虑地表示:“我坚信787型飞机终将遭遇一场严重的空难。但愿我的预感是错误的。”然而,到了2024年年初,他因参与举报诉讼而结束了自己的生命。波音公司对此否认了任何对其进行的报复行为。

辛西娅·基钦斯,这位前质控经理,在2011年便向监管机构提出了类似的指控。她指出,工人们故意安装了不合格的隔离区零件,同时忽略了接线束中金属碎屑可能带来的风险。对于她的离职,波音公司则声称,这是由于“与质量问题无关的个人原因”。

2023年,萨姆·萨利普尔,一位在职员工,在参议院面前作证,揭露了787型号飞机在组装阶段为了追求生产效率而采取了存在安全风险的简化方法。这些方法导致多数飞机的机身连接部位留下了未被妥善填补的小缝隙。随着时间的流逝,这些缝隙可能导致飞机过早出现疲劳失效的问题。据他估算,受此问题影响的787飞机可能超过1000架。

波音公司明确表示,针对787飞机结构完整性的指责并不准确,并强调,在FAA的严格监管下,这些疑虑已经得到了细致的检验,因此不会对飞行安全构成威胁。

“严重问题早该显现”

近年来,波音公司确实面临了企业文化与生产标准方面的重大挑战,尤其是在737 Max型飞机发生两起空难以及去年发生的严重事故之后,公司屡次被指责将经济利益置于安全考量之上。去年新上任的CEO戴夫·卡尔霍恩正在全力以赴地对公司内部流程进行改革,并与监管机构紧密合作,致力于优化和完善安全质量控制体系。

然而,过去的错误是否已给787带来持续的安全隐患?阿布拉菲亚持否定观点:“经过16年的运营、1200架飞机的使用以及超过10亿乘客的乘坐,这才首次发生事故——这证明了其出色的安全性能。”他认为,重大隐患早已暴露,“近年来对787生产的监管已经变得更加严格”。

该印度航空失事飞机使用年限为11年。由前波音举报人埃德·皮尔森所创立的航空安全基金会此前已经对787型号飞机的潜在风险进行了关注,比如洗手间渗水可能侵入电气设备舱的问题——这一问题去年已经被FAA要求航空公司进行定期检查。然而,他同时指出,事故的具体原因尚未明朗,因此有必要加快调查的步伐。

斯科特·汉密尔顿,航空咨询公司的董事总经理,在谈及印度航空的事故时说道:“尽管我们尚未弄清事故的具体原因,然而,依据我们目前所掌握的信息,我对于乘坐787飞机是充满信心的。”

参考文章: